Снежные комья, сходящие с крыши, и падающие сосульки разрушают водосточные системы, портят имущество и угрожают людям, проходящим под домом. Избавиться от этих неприятностей поможет обогрев водостоков и кровли. Как его правильно устанавливать? Какие задачи он может решить? И безопасно ли это? Разберемся в рамках этой статьи.

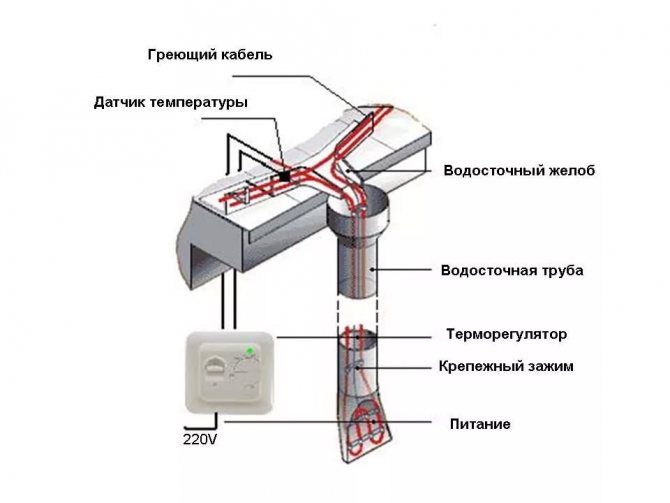

Обогрев водостоков и кровли (фото №1)

Морозы, снег и резкие перепады температур выше и ниже 0 градусов — это суровые условия для отделки фасада, кровли и всех материалов, предназначенных для уличного использования. Что может произойти с кровлей?

- Снег, сходя с крыши, может обрушить водосточку, установленные кондиционеры, испортить облицовку дома.

- Снежные сходы и сосульки могут стать угрозой для здоровья и жизни людей, которые проходят под домом.

- При небольшой оттепели снег тает, а при следующих заморозках становится льдом в водосточных трубах и желобах, расширяется и может стать причиной их повреждения.

Решить первые две задачи поможет обогрев кровли. Третью решит обогрев водосточной системы. Но в большинстве случаев задачу нужно решать комплексно, устанавливая систему антиобледенения — обогрева кровли и водостоков.

Необходимость применения подогрева кровли

Снег, как известно, не только «кружится, летает и тает», но ещё и создаёт массу проблем:

- Своим весом он может повредить кровлю либо водосточную систему вплоть до образования протечек.

- Преодолев критическую массу, снежный сугроб может соскользнуть со ската крыши и обрушиться вниз, травмируя находящихся у дома людей или животных.

- Мягкий и рыхлый снег очень легко превращается в твёрдый опасный лёд: днём под лучами солнца происходит таяние, а ночью образовавшаяся при этом вода замерзает. Лёд не только перекрывает водосточную систему и создаёт своим весом опасность её обрушения, но ещё и в виде сосулек угрожает жизни прохожих.

Заметим, что таяние снега может наблюдаться и в мороз, если крыша плохо утеплена («тёплая кровля»). На этот раз причиной таяния становится тепло внутреннего пространства дома. Стекая на более холодные карниз и водосток, талая вода замерзает, образуя наледи и сосульки.

Такие «украшения» превращают крышу дома в источние опасности для окружающих

Игнорировать проблему льда и снега на крыше нельзя. Но вместо того чтобы удалять их механическим способом, можно применить более простое и современное решение: закрепить на кровле и водостоке нагреватели. Это и есть суть системы антиобледенения.

Воздействие наледи на кровельный материал и крышу

Если уклон крыши меньше 45 градусов, то в зимний период на ней образуется снежная шапка, вес может достигать до 100 кг/м2. Наибольшая снеговая нагрузка приходится на конструкции с углом наклона скатов, равным 30 градусов. Чтобы стропила не деформировались под весом снега, необходимо постоянно выполнять расчистку крыш от снега и сосулек. Без системы антиобледенения накопление снежных масс приводит к следующим негативным последствиям:

- Повреждение кровельного материала. Во время процесса снеготаяния ледяная корка, образующаяся из-за подтопления снега теплом, выходящим из отапливаемого дома через поверхности кровли, царапает кровельный материал. Впоследствии царапины становятся очагами распространения коррозии.

- Деформация водосточной системы. Если после оттепели во время активного снеготаяния приходят заморозки, вода, собирающаяся в водосточные желоба крыш, замерзает, приводя к разрывам и деформации элементов водосточной системы.

- Стихийный сход снега или обрушение сосулек. Без антиобледенительной системы сход снега и сброс сосулек может происходить стихийно с опасностью для проходящих мимо людей.

Важно! Расчет необходимой длины теплового кабеля выполняется, исходя из площади ската, используемого кровельного материала и климатических условий в регионе строительства.

Состав системы антиобледенения

Эта система состоит из следующих компонентов:

- Греющий кабель. Похож на обычный токопроводящий кабель, только в составе имеется жила из материала с высоким электрическим сопротивлением. При пропускании через неё электротока энергия последнего превращается в тепло.

- Муфты для греющего кабеля: соединительные и концевые (заглушки).

- Крепёжные элементы.

- Метеостанция. Так называется набор датчиков — температуры и влажности — позволяющих автоматизировать работу системы. Есть модели, в которых для регистрации таяния и осадков применены отдельные датчики. Не оборудованную метеостанцией систему антиобледенения включать и выключать приходится вручную: при наличии осадков — включаем, при отсутствии таковых — выключаем. Это, во-первых, усложняет жизнь пользователю, а во-вторых, приводит к перерасходу электроэнергии.

Метеостанция управляет работой системы антиобледенения кровли в автоматическом режиме - Распределительная система: включает в себя кабели — силовой (для подключения греющего кабеля к электросети) и сигнальный (подключение датчиков к терморегулятору), а также монтажные коробки.

- Щит управления.

В состав щита входят несколько устройств:

- выключатель автоматический (ВА): если система 3-фазная, то по одному на каждую фазу;

- контактор 4-полюсный или магнитный пускатель;

- устройство защитного отключения (УЗО), срабатывающее при утечках тока от 30 мА;

- лампа сигнальная;

- ВА для цепи управления терморегулятора;

- терморегулятор: подаёт питание на греющий кабель при определённой температуре, обычно от -8 до +3 oC.

Основные элементы

Сеть кабельного антиобледенения включает:

- Ветка нагревательного кабеля (или несколько веток). Методика ее укладки зависит от типа кровельной конструкции;

- Кабель силовой. Служит для запитки с сетью переменного тока (220 380 на 50 Гц);

- Защита, отключающая весь контур при превышении допустимого номинала тока нагрузки;

- Блок управления. Запускаетостанавливает прогрев в диапазоне рабочих температур (от +5 С до — 15 С)

Диапазон рабочих температур устанавливается исходя из климатических условий региона. Установить атмосферный режим в каких-то рамках сложно, поэтому на каждом объекте их подстраивают по факту погодных условий.

Общие правила монтажа

Изначально разрабатывается проект устройства контура антиобледенения. В разработке учитываются требования ПЭУ, рекомендации производителя системы и требования противопожарной безопасности. Начиная монтаж системы, нужно убедиться в:

- Плюсовой наружной температуре;

- Прогноз погоды не предостерегает об осадках в этот день;

- Зона прокладки кабеля должна быть чистой и сухой.

Самый лучший вариант – расчет возможности устройства системы антиобледенения на стадии проектирования дома, если же система не закладывалась в расчеты изначально, то под силовой кабель требуется установка горизонтальных и вертикальных закладных деталей. Под питающий кабель предусматриваются жесткие короба и каналы из гофрированного металла.

Виды греющих кабелей

Основной элемент системы антиобледенения выпускается в нескольких вариациях.

Резистивный греющий кабель

Хотя определение «резистивный» для этого типа кабеля закрепилось достаточно прочно, оно является не вполне корректным. Правильнее такой вариант кабеля называть «нерегулируемым», так как резистивными по своей сути являются все греющие кабели.

Нерегулируемый кабель имеет самое простое устройство. Это вытянутый в длинную жилу нагревательный элемент из металлического сплава с высоким электрическим сопротивлением (обычно применяют нихром), заключённый в экранирующую оболочку и изоляцию. Достоинства у него следующие:

- обладает низкой стоимостью;

- во время включения не вызывает значительного скачка силы тока (так называемого пускового тока).

Резистивный кабель просто подключается и недорого стоит, но он расходует электрическую энергию неэффективно

Недостатки:

- Имеет постоянную производительность по теплу. Из-за этого те участки кровли, которые на текущий момент в тепле нуждаются меньше, подвергаются перегреву, да ещё и за счёт пользователя (перерасход электроэнергии). Кроме того, при недостаточном теплоотводе нерегулируемый кабель может перегреться и сгореть. В особенности перегреву подвержены места перехлёста двух кабельных линий.

- Сокращать длину кабеля в уже смонтированной системе нельзя, так как при этом уменьшится его электрическое сопротивление и, соответственно, возрастёт сила тока в цепи.

- Погонная мощность также зависит от длины.

- При обрыве греющей жилы весь кабель становится неработоспособным.

Нерегулируемый резистивный кабель выпускается в двух исполнениях:

- одножильный;

- двухжильный.

По сути, в двухжильном кабеле также применена одна жила, только она сложена пополам. Это позволило выиграть в следующем:

- Отпала необходимость замыкать контур, подтягивая второй конец к точке подключения. Таким образом, двухжильный кабель укладывается в одну нитку, а не в две, как одножильный, следовательно, исключается опасность перехлёста при схождении крупных масс снега. Следует отметить и то, что система с таким кабелем более проста в проектировании и монтаже.

- Токи, протекающие в жилах кабеля, а по существу — в двух половинах одной жилы, — имеют противоположные направления, поэтому генерируемые ими магнитные поля взаимно уничтожаются. Одножильный же кабель при близком соседстве с человеком (например, если чердак является жилым) своим электромагнитным полем может нанести вред здоровью.

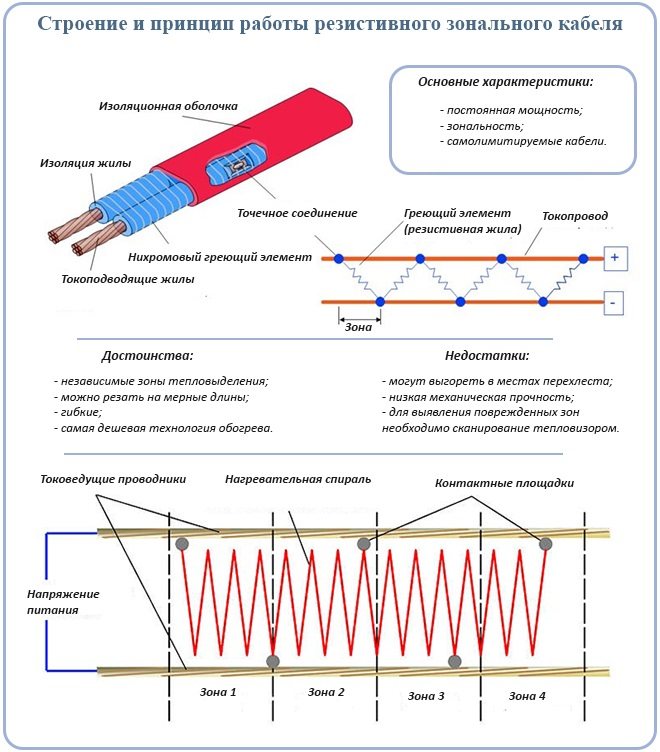

Зональный резистивный кабель

Греющая жила также выполнена из нихрома, но кабель сконструирован несколько иначе: он состоит из двух изолированных токопроводящих жил (фаза и ноль), а греющая жила намотана на них в виде спирали. При этом нихромовый проводник разбит на отрезки, которые своими концами подключены к токопроводящим жилам. Таким образом, зональный кабель состоит из множества греющих фрагментов, подключённых к электросети параллельно. Это даёт следующие преимущества:

- Длину кабеля можно уменьшать, поскольку сила тока на входе при этом уменьшается, а погонная мощность при любой длине остаётся постоянной.

- При обрыве греющей жилы в каком-либо месте прочие участки остаются работоспособными.

При уменьшении длины резистивного кабеля его погонная мощность остаётся неизменной

Стоит зональный резистивный кабель, как нетрудно догадаться, дороже обычного.

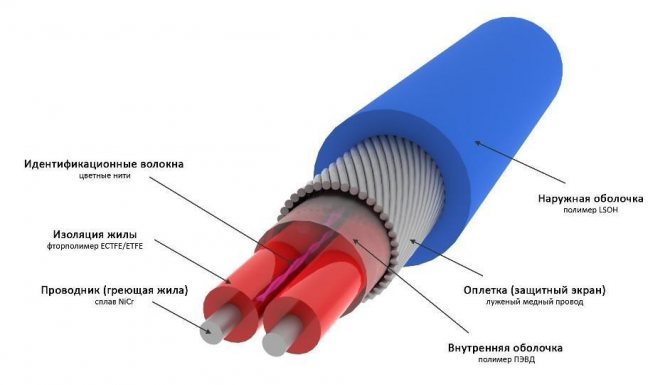

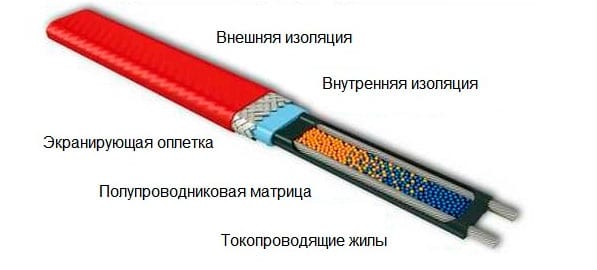

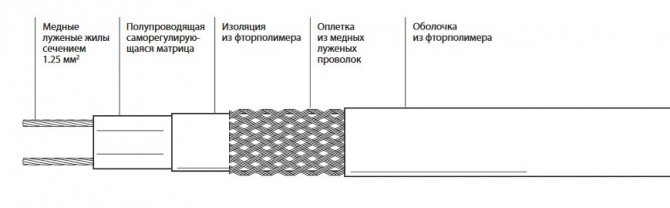

Саморегулирующийся кабель

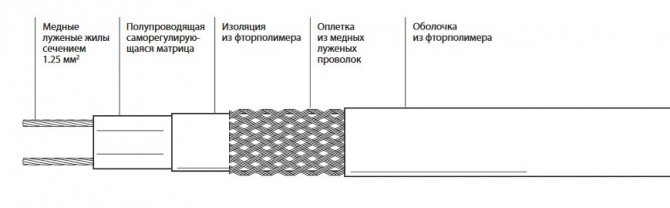

В этом кабеле, как и в зональном, имеются две токопроводящие жилы, но греющий провод изготовлен совсем из другого материала: это особый полимер с полупроводниковыми свойствами, называемый «матрицей». Он уложен не вокруг токопроводящих жил, а между ними. Особенность матрицы в том, что её электрическое сопротивление зависит от температуры: чем сильнее нагрев, тем меньшее число токопроводящих путей является активным.

В конце концов, при нагреве до определённой температуры полимер вообще превращается в диэлектрик, то есть отключается, при этом участки с допустимой температурой продолжают функционировать. Достоинства саморегулирующегося кабеля очевидны:

- Перегорание в местах перехлёста или по причине недостаточного теплоотвода невозможно физически.

- При перегреве крыши в каком-либо месте соответствующий участок кабеля автоматически уменьшает мощность тепловыделения, так что электроэнергия расходуется очень рационально. Как показала практика, в среднем система на базе саморегулирующегося кабеля потребляет в 2 раза меньше электричества, чем оснащённая нерегулируемым аналогом.

- Все токоведущие пути как бы подключены параллельно, поэтому длину кабеля можно сокращать. Обрыв матрицы не приводит к выходу кабеля из строя.

- Срок службы составляет порядка 30 лет. Это в несколько раз (!) больше, чем у нерегулируемого кабеля.

Саморегулирующийся кабель стоит дороже обычного, но он гораздо надёжнее и экономичнее в эксплуатации

Но есть и отрицательные аспекты:

- стоимость саморегулирующегося кабеля в 3 – 5 раз превосходит стоимость нерегулируемого (240 – 660 р./пог.м против 90 – 150 р./пог.м);

- в холодном состоянии матрица имеет очень низкое электрическое сопротивление, поэтому при включении имеет место высокий пусковой ток (приходится применять более дорогие аппараты защиты).

Варианты для разных конструкций

Архитектура современных домов может быть очень замысловатой. Встречаются не только здания с необычными фасадами и планировкой, но и крыши нестандартной формы. Среди возможных вариантов – плоская, односкатная, двускатная, щипцовая, многощипцовая, вальмовая, шатровая, мансардная, купольная, сферическая, фигурная. Встречаются даже вогнутые кровли.

Играет роль и другая классификация: холодные, теплые и горячие крыши.

В качестве жилых помещений обычно используются мансарды под высокими двускатными крышами и кровлями мансардного типа. Минимальный уклон встречается только у плоских крыш. Снег на них тает очень активно, даже если на улице -10 и ниже. Водяной контур для мансардных крыш неэффективен. В качестве антиобледенительной системы лучше использовать саморегулирующийся кабель с мощностью выше 20 Кв/м. Альтернативный вариант – отделка кровли изнутри рулонной ИК-плёнкой. Это одновременно поможет сохранить тепло внутри жилого помещения в мансарде.

Обогрев плоской крыши самый сложный. Помимо того, что снег с ровной поверхности никуда не скатывается и активно тает, некуда сливаться и образующейся жидкости. При минимальном уклоне она просто остается лужей на поверхности кровли, поэтому необходимо обустройство сливных воронок. Воронки тоже нуждаются в обогреве. Система водоотвода может быть двух типов: традиционная с использованием сливных отверстий и гравитационно-вакуумная.

В первом случае вода уходит в сливные отверстия самостоятельно, это происходит медленно и требует хоть какого-то уклона крыши. Во втором жидкость буквально всасывается в сливную систему за счет наличия сифонов.

Для плоской крыши подойдёт ИК-обогрев и комбинированная система. Плёнкой оборачиваются участки труб сливной системы, чтобы не промерзали, а кабель монтируется по поверхности кровли в нескольких местах. Или же трубы и кровля с нижней стороны оборудуются ИК-плёнкой. Мощность системы нужна максимальная.

Проектирование и расчёт системы антиобледенения

Разработать систему обогрева крыши — задача далеко не самая простая, тем более что в каждом конкретном случае подход требуется индивидуальный. Заниматься проектированием должны специалисты. Но с общими положениями расчёта будущему владельцу ознакомиться всё-таки следует. Хотя бы для того, чтобы не стать жертвой недобросовестного поставщика, пытающегося продать неоправданно дорогую систему.

Итак, в общем случае делают примерно следующее:

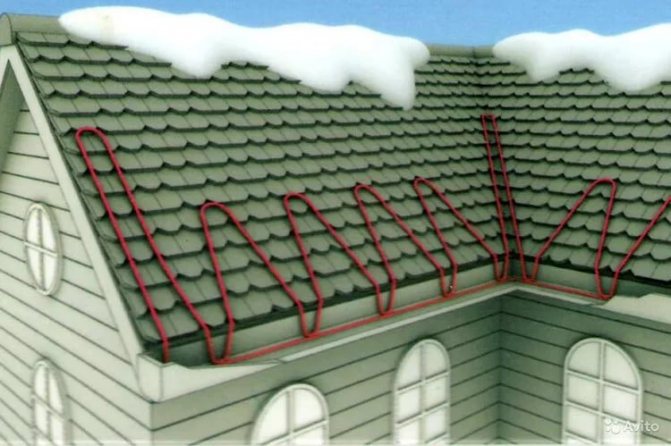

- Разрабатывают схему укладки греющего кабеля. Если крыша «холодная» (то есть хорошо утеплена) и пологая, можно ограничиться подогревом водосточной системы. На «тёплой» крыше обогреву подлежит ещё и край кровли, граница которого определяется следующим образом: вверх по скату откладывают 30 см от линии пересечения плоскостей наружной стены и ската. На крышах со значительным уклоном ввиду высокой вероятности обрушения снежной массы эту границу нужно отнести ещё выше на 15–20 см. Если крыша плоская, то кабель укладывают вдоль периметра и у сливных воронок.

На пологих и хорошо утеплённых крышах подогревать можно только зоны примыкания желобов водосточной системы - При большом угле наклона скатов предусматривают также укладку греющего кабеля зигзагом между кромкой кровли и снегозадержателем, который на такой крыше должен устанавливаться в обязательном порядке (ввиду высокой вероятности соскальзывания снежной массы). Особое внимание следует обратить на места, где стыкуются две части ската с разным уклоном — это долины (сточные грани) на плоских кровлях и ендовы на двускатных. То же можно сказать и про то место, где крыша примыкает к стене. Здесь наледи образуются особенно часто. Кабель нужно укладывать в виде вытянутой петли на 2/3 высоты ендовы или долины. В случае примыкания крыши к стене кабель нужно укладывать в 5 – 8 см от последней, при этом расстояние между нитками вытянутой петли должно составлять 10 – 15 см.

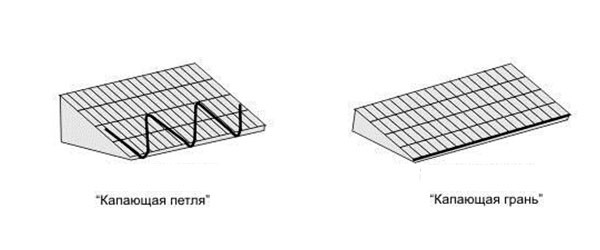

На месте стыка двух скатов кабель нужно укладывать на высоту 2/3 от длины ендовы - Если крыша водостоком не оборудована, кабель на её кромке располагают по схеме «капающая петля» (при большом уклоне) или «капающая грань» (при малом уклоне). Идея состоит в следующем: петлю подвешивают так, чтобы вода с неё капала прямо на землю. Для укладки по схеме «капающая петля» кабель должен иметь припуск 5 – 8 см.

Если кровля не оборудована водостоками, кабель укладывается так, чтобы вода капала прямо на землю - Вдоль жёлоба шириной до 15 см укладывают одну линию кабеля. Лежащий в жёлобе кабель должен быть заведён «капающей петлёй» длиной 30 – 40 см в воронку водосточной трубы. Так же поступают и при монтаже системы на плоской кровле.

- В водосточную трубу также запускают одну или две нитки в зависимости от её диаметра. В нижней части водосточной трубы число витков следует увеличить, поскольку она является более холодной, чем верхняя. На кровле кабель укладывается зигзагообразно. Шаг зигзага определяется так: для мягкой кровли из расчёта необходимой удельной мощности (Вт/кв. м), для жёсткой — в соответствии с рисунком кровельного покрытия.

Греющий кабель на поверхности кровли располагают зигзагобразно с постоянным шагом - Если средств на закупку саморегулирующегося кабеля в нужном количестве недостаточно, можно применить его только в части системы. Наиболее уместным можно считать использование такого кабеля для обогрева водостока, кровельную же часть можно оснастить дешёвым нерегулируемым кабелем.

- Далее выбирают местоположение монтажных (соединительных) коробок, так чтобы они были доступны для технического обслуживания. Чаще всего их располагают на кровле рядом с греющим кабелем. Этот элемент можно закрепить где-нибудь под козырьком или на ограждении (на парапете). При наличии чердака можно поместить коробки туда.

Монтажные коробки следует устанавливать доступных для регулярного обслуживания местах - Определяют необходимую погонную и общую мощности.

Ориентировочная мощность обогрева для различных элементов кровли составляет:

- для жёлоба шириной до 150 мм: на «холодной» крыше — 30 – 60 Вт/м, на «тёплой» — 100 Вт/м;

- для жёлоба шириной свыше 150 мм: 200 Вт/кв. м;

- на кровле (карнизный свес): на «холодной» крыше — до 150 Вт/кв. м, на «тёплой» — 200 – 250 Вт/кв. м;

- в ендовах: 250 – 300 Вт/кв. м;

- на плоских кровлях вокруг сливных лотков, расположенных в зоне примыкания к парапету: 40 – 80 Вт/кв. м.

Если водосточная система собрана из пластмассовых деталей, обогревающие её кабели могут иметь суммарную погонную мощность не более 17 Вт/м. Для крыш с мягким кровельным покрытием максимально допустимая погонная мощность составляет 20 Вт/м.

Далее подсчитывают общую длину греющего кабеля и определяют количество цепей с учётом того, что длина одной цепи не может превышать 120 – 150 м (зависит от марки кабеля). Каждая цепь должна подключаться через отдельное УЗО.

В последнюю очередь проектируют щит управления с учётом количества цепей и потребляемой ими электрической мощности

Обогрев промышленных зданий

На насосно-перекачивающих станциях, нефтебазах, отгрузочных терминалах устанавливают сложные системы измерительных и технологических трубопроводов, резервуаров, зданий, которые необходимо обогревать в холодное время. На нефтеперерабатывающих предприятиях также нельзя допускать замерзания технологических установок, очистных сооружений, транспортных магистралей.

В зимнее время на месторождениях возникают серьезные проблемы при транспортировке нефти, воды, газа, разных технологических жидкостей. Если циркуляция останавливается, любые составы, особенно высоковязкие или парафинистая нефть, замерзают и закупоривают магистрали. Чаще всего это приводит к разрывам труб. Высокая вязкость – причина перегрузок насосных агрегатов, перерасхода электрической энергии.

На промышленных предприятиях необходимо устанавливать оборудование, которое защищает от замерзаний. Промышленный обогрев кровли применяют для поддержания заданных показателей температуры в емкостях и трубопроводах. С помощью кабелей можно защитить от повреждений любые приборы, в том числе во взрывоопасных зонах. Благодаря этому вы сохраните безупречное качество нефтепродуктов и разнообразных технических жидкостей. При этом работа нагревательных лент всегда будет безопасной.

Саморегулирующиеся нагревательные кабели

Продукция марки ССТ PROFI, серий VL, VM, VR, VC, VX имеет плоскую форму. Полупроводящую матрицу изготавливают из материалов, меняющих сопротивление при изменении температур. Ее закрепляют между двумя токопроводящими жилами.

Линейная мощность каждой точки нагревательной ленты соответствует температурным условиям. Это позволяет экономить электроэнергию, не допуская перегрева в местах пересечения кабелей. Снаружи матрицу покрывают слоем изоляции из эластомера, оплеткой из луженой медной проволоки. Они обеспечивают надежное заземление и механическую прочность.

Ленты применяют в следующих областях:

• пищевая промышленность; • электроэнергетика, топливная промышленность; • черная и цветная металлургия; • химическая и нефтехимическая промышленность; • машиностроение и металлообработка; • лесная, деревообрабатывающая промышленность; • фермерские хозяйства.

Кабели VM

мощностью 11 или 17 Вт/м защищают от замерзания и поддерживают требуемую температуру в трубах малого диаметра, резервуарах небольших размеров, технологическом оборудовании с рабочей температурой не более +65 °C.

Кабели VL

имеют мощность 23 или 27 Вт/м. Они предназначены для более интенсивного электрического обогрева кровли и водостоков, чем VM. С их помощью можно защитить от замерзания трубы диаметром до 10 см, компенсировать потери тепла при транспортировке технических жидкостей, прогреть промышленные установки.

Кабели VR

подходят для промышленного и архитектурного обогрева. Они имеют мощность 11, 17, 27 или 31 Вт/м. Нагревательные ленты помогают эффективно бороться с обледенением элементов индустриальных конструкций. Оболочку выполняют из эластомера, устойчивого к воде и прямым солнечным лучам. Оболочка из фторполимера надежно защищает от коррозионных химических растворов, паров. Рабочая температура, как и в случаях с VM и VL, не превышает +65 °C.

Кабели VC

созданы для использования в жестких условиях. Нагревательные ленты обладают мощностью 17–60 Вт/м. Они работают при температуре до +120 °C, без нагрузки выдерживают показатели до +190 °C. Кабели VC обогревают технологическое оборудование, трубопроводы с нефтепродуктами, предотвращают затвердевание парафинов. Черная оболочка из фторполимера необходима для защиты в коррозионных средах.

Кабели VX

по техническим характеристикам напоминают VC, но обладают оболочкой красного цвета. Ее изготавливают из стойкого фторполимера VX-F для работы в химически агрессивных средах: органических растворителях, кислотах, щелочах. Такие ленты позволяют строить простые и эффективные системы электрообогрева кровли. Они имеют широкий диапазон мощностей: 10, 30, 45, 60, 95 Вт/м. Провод не перегревается и не перегорает даже при самопересечении.

Другие компоненты промышленных систем

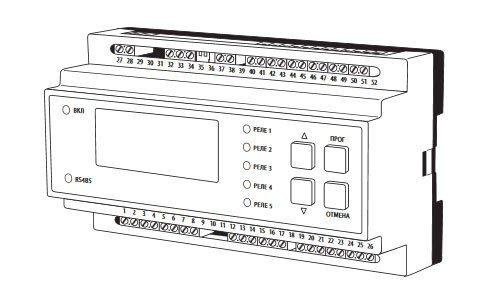

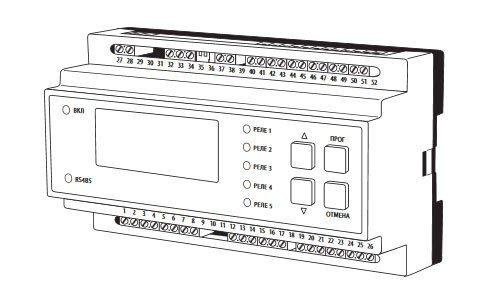

Терморегуляторы обеспечивают компенсацию теплопотерь, оптимизацию мощности обогрева благодаря поддержанию необходимой температуры. Модель РTМ-2000 относят к универсальным многофункциональным мультипрограммным регуляторам. Она предназначена для измерения температурных показателей, управления процессом поддержания заданных параметров в антиобледенительных системах на открытых площадях. С помощью этого регулятора обогревают производственные здания, трубопроводы, резервуары, организуют разные виды обогрева крыш электрокабелем.

Терморегулятор предлагает 5 алгоритмов управления обогревом. Чтобы выбрать наиболее подходящий вариант, пользуются экранным меню. К преимуществам оборудования относят:

• контроль четырех независимых каналов, • высокую точность измерений, • помехозащищенность всех каналов, • температурный диапазон от –100 °C до +600 °C, • максимально простую настройку, • крепление на DIN-рейку, • сохранение всех параметров в энергонезависимой памяти.

Алгори позволяет использовать эту модель для антиоблединения кровли, желобов, лотков, капельников, водостоков с целью их очистки от атмосферных осадков, предотвращения образования наледи. Используя эту программу, также можно удалять лед на открытых площадях.

Большое количество настроек помогает адаптировать терморегулятор к местному климату, чтобы использовать выделяемое тепло с высокой эффективностью. Благодаря этому при обогреве крыш зданий можно экономить до 40% электроэнергии.

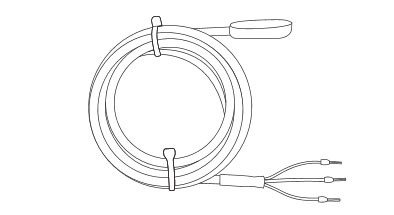

Датчики температуры

непрерывно измеряют показатели разнообразных неагрессивных сред: воздуха, цементной стяжки. Приборы используют совместно с регуляторами в системах обогрева водостоков, открытых площадей, трубопроводов, резервуаров. Например, можно установить модель TST01. Приборы этой марки имеют разные конструктивные особенности. По типу чувствительного элемента они бывают цифровыми или аналоговыми.

Чтобы избежать разрыва трубопроводов и повреждения поверхностей, в любом здании важно правильно организовать обогрев внутреннего водостока. Это можно сделать с помощью предложенных в статье технологических решений. Уложенные в желоба или трубы кабели будут нагреваться до определенных температур, растапливать снег, не дадут ему скапливаться. Растаявшая наледь в виде воды стечет вниз.

Монтаж системы подогрева кровли

Установка системы антиобледенения кровли требует определённых знаний и навыков работы с силовым оборудованием. Если вы не имеете опыта работы с напряжением, лучше обратитесь к специалистам или хотя бы пригласите в напарники практикующего электрика.

Инструменты и материалы, необходимые для работы с системой антиобледенения кровли

Для монтажа понадобятся следующие инструменты:

- дрель;

- заклёпочные клещи;

- шуруповёрт;

- молоток;

- рулетка;

- мультиметр;

- мегомметр.

Для работ на высоте понадобится лестница.

Из материалов может понадобиться специальный клей, например, марки GE Grey RTV 167. Он используется на мягких кровлях, к которым фиксатор для греющего кабеля невозможно прикрутить саморезами или прибить гвоздями.

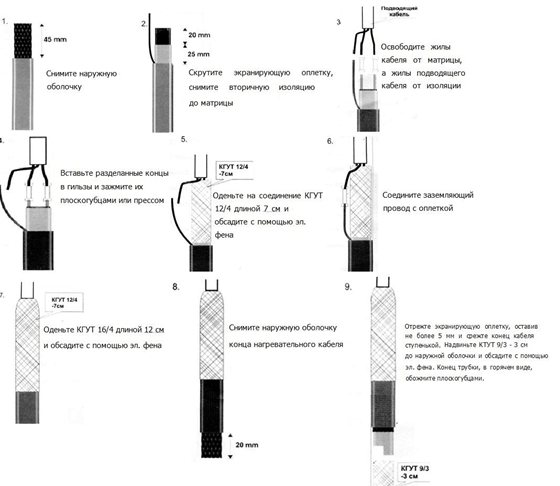

Подготовка кабеля к монтажу и подключению

Работы по установке системы антиобледенения проводятся в таком порядке:

- Кабель осматривают на предмет повреждений, и если таковые не обнаружены, приступают к сборке секций.

Токопроводящие жилы греющего кабеля перед подключением обязательно опрессовываются - Приступают к укладке кабеля. Начинать можно с желобов водосточной системы. Некоторые виды кабеля производитель предписывает укладывать прямо в жёлоб, в этом случае крепление не требуется. При необходимости всё же зафиксировать кабель следует применять зажимы, устанавливаемые на клей. Если же по инструкции кабель нужно укладывать снаружи жёлоба, то его крепят монтажной лентой, которая в свою очередь фиксируется на жёлобе заклёпками. При установке заклёпки её саму и отверстие нужно обработать герметиком.

Шаг установки монтажной ленты зависит от материала кабеля:

- для резистивного (нерегулируемого) — 25 см;

- для саморегулирующегося — 50 см.

Если рядом уложено несколько кабельных линий, то между ними с шагом в 25–30 см нужно устанавливать разделители, предотвращающие спутывание кабеля при схождении снега или при сильном ветре.

Во избежание повреждения кабеля не разрешается:

- укладывать его на острые кромки;

- тянуть с усилием;

- ходить по кабелю;

- сдавливать или перекручивать его;

- укладывать поверх него грубые материалы.

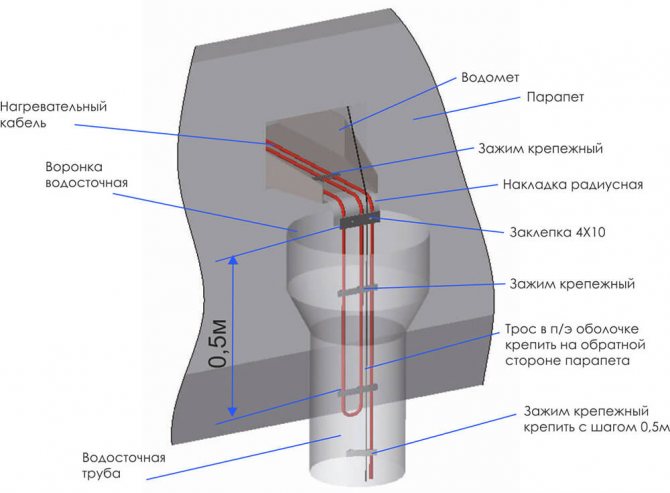

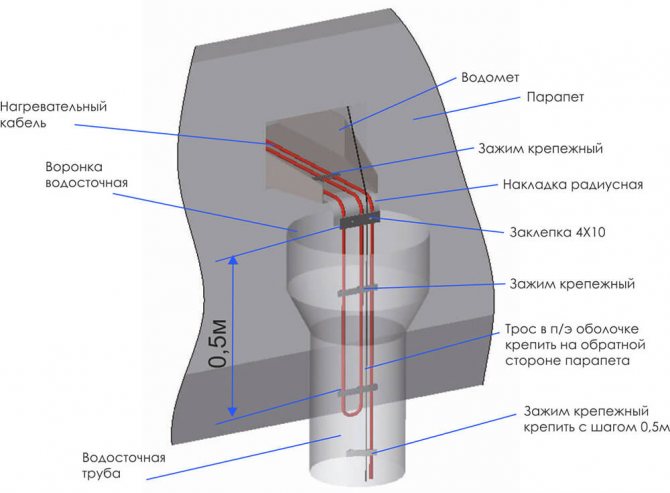

Крепление греющего кабеля на водостоках

На водосточных трубах греющий кабель устанавливается аналогично: либо просто заводится внутрь, либо крепится снаружи монтажной лентой. В качестве крепления могут применяться термоусаживаемые трубки. Если труба имеет длину более 6 м, кабель нужно крепить на металлическом тросе с полимерной оболочкой во избежание разрыва от собственного веса.

Внутри вотдосточной трубы и на входе в неё кабель укреплется специальными зажимами или стяжками

При укладке кабеля в одну нитку после формирования в воронке «капающей петли» конец кабеля нужно зафиксировать стяжкой. Фиксацию кабеля в воронке можно осуществить при помощи скобы.

При укладке нескольких линий каждая из них крепится отдельной скобой.

Видео: монтаж системы обогрева водостоков

Монтаж кабеля на кровле

На кровле кабель фиксируется перфорированной лентой, которая может быть прикручена саморезами либо приклеена специальным клеем (на мягких кровлях). При установке самореза он сам и отверстие в кровельном покрытии обрабатываются герметиком. Излишки герметика нужно не удалять, а обмазать ими шляпку метиза.

На готовой черепичной крыше крепёжную ленту для кабеля нужно на 7,5 см завести под черепицу и там приклеить. Если же черепица ещё не уложена, эту ленту прибивают к сплошной обрешётке.

При использовании клея его излишек также удалять не нужно. Выступив через отверстия перфорированной ленты и подсохнув, он упрочняет крепление, работая наподобие гвоздя или самореза.

Шаг установки монтажной ленты указывается в инструкции к греющему кабелю. Обычно он составляет 15 – 25 см.

Многие производители сегодня поставляют вместе с греющим кабелем зажимы типа «клипсы», в которых кабель фиксируется при помощи плоскогубцев. Перед этим зажимы нужно прикрутить к кровле саморезами, прибить гвоздями или посадить на клей.

Некоторые виды кабеля прикрепляются к кровельному покрытию при помощи специальных клипс, которые находятся в комплекте

Применяют и другой способ: кабель крепят хомутами к предварительно уложенной сетке.

Далее:

- Заводят кабель в ендовы, используя для дополнительной фиксации тросы (помимо монтажной ленты). Необходимо обеспечить контакт кабелей на кровле и в жёлобе, чтобы между ними гарантированно не было холодных зон. В противном случае вода может замерзать на кромке крыши. Для этого кабели притягиваются друг к другу стяжками.

- После укладки греющего кабеля устанавливают датчики метеостанции. Температурный сенсор правильнее всего располагать в жёлобе, датчик влажности — в воронках и желобах или других местах, где вероятность обледенения является наибольшей.

Датчики температуры и влажности устанавливаются в водосточных желобах - Далее крепят монтажные коробки. Чтобы в них не попадала вода, следует закрепить водоотводы.

- На последнем этапе проверяют готовность греющего кабеля к работе. Для этого его прозванивают, затем определяют сопротивление изоляции.

Видео: укладка кабеля системы снеготаяния на многоскатной кровле

Прозвонка греющего кабеля

Для измерения сопротивления изоляции кабеля используется мегомметр.

Для полноценной проверки замеры нужно выполнить при напряжении не только в 500 и 1000 В, но и в 2500 В, иначе некоторые дефекты могут остаться не обнаруженными.

Первым делом замеряют величину сопротивления между токопроводящими жилами и экранирующей металлической оплёткой. В том случае, если кабель установлен на металлической поверхности, то нужно также замерять сопротивление между металлической оплёткой и этой поверхностью.

Проверку проводят в таком порядке:

- Систему отключают от питания.

- Напряжение на мегомметре выставляют в ноль.

- К обеим токопроводящим жилам поочерёдно подсоединяют положительный электрод, а к металлической оплётке — отрицательный.

Положительный электрод мегомметра (красный провод) подключается к токопроводящей жиле, отрицательный (чёрный провод) — к оплётке - Включив мегомметр, устанавливают напряжение 500 В и выдерживают его в течение минуты. После этого замеряют сопротивление.

- Аналогично делают замеры сопротивления при напряжении в 1 и 2,5 кВ.

- Выключают мегомметр и разряжают его через заземлённый проводник (если модель не является саморазряжающейся).

- Если кабель лежит на металлической поверхности, замеряют сопротивление между этой поверхностью и металлической оплёткой. Выполняются те же действия, только положительный электрод подключается к металлической поверхности.

В норме все три сопротивления должны иметь величину не менее 1000 Мом вне зависимости от длины цепи и напряжения. При этом величина одного сопротивления, например, между одной из жил и экраном, должна быть постоянной при всех трёх напряжениях, а все три сопротивления в пределах одной цепи не должны отличаться более, чем на 25%.

В случае применения саморегулирующегося кабеля необходимо замерять сопротивление между токопроводящими жилами на обоих его концах. Оно должно составлять 3 Ом. Значение более 100 Ом говорит о повреждении жил или нарушении соединения между секциями цепи. После такой проверки все элементы с термоусаживаемыми материалами, например, конечная муфта должны быть заменены.

Подключение и пусконаладка системы антиобледенения кровли

После проверки сопротивления изоляции выполняют необходимые подключения:

- Прокладывают и подключают силовой кабель, а также кабели системы управления (сигнальные).

- Собирают и устанавливают в предназначенное для него место шкаф управления.

В шкафу управления происходят все электрические подключения системы антиобледенения кровли - Выполняют проверку силового и сигнальных кабелей путём прозвонки и замера сопротивления изоляции.

- Проверяют работоспособность УЗО. Для этого должна быть произведена контролируемая утечка тока, которую разрешается выполнять только специалистам.

- Настраивают терморегулятор.

- Приступают к выполнению пусконаладочных работ: проверяют, как работает греющий кабель, при необходимости подстраивают терморегулятор.

Нажатие кнопки «TEST» на корпусе УЗО считать полноценной проверкой нельзя: определить, как быстро и при каком дифференциальном токе срабатывает выключатель, можно только с помощью контролируемой утечки.

Тонкая настройка терморегулятора возможна только в холодный период года.

По завершении монтажа на руках у владельца должны остаться следующие документы:

- паспорта системы антиобледенения, терморегулятора и шкафа управления;

- сертификаты на все составляющие системы;

- протокол с данными о величине сопротивления изоляции.

Обслуживание системы антиобледенения кровли

Владельцу системы антиобледенения рекомендуется делать следующее:

- Хотя бы раз в год (перед холодным сезоном) осматривать греющий кабель на предмет механических повреждений.

- Перед тем как включить обогрев кровли, очистить желоба и трубы водосточной системы от листьев и другого мусора.

- В начале зимнего сезона проверять величину сопротивления изоляции.

- С наступлением холодов следует проверить работоспособность терморегулятора.

- Периодически проверять работоспособность УЗО контролируемыми утечками тока.

Система обогрева кровли и водостоков не только экономит время владельца дома, но и исключает получение жильцами травмы от падения сосулек или снега. А поскольку здоровье и жизнь бесценны, затраты на покупку и установку комплекса окажутся оправданными при любой его стоимости. Нужно только помнить, что оснащение крыши подогревом — проект довольно серьёзный, и наилучший результат будет гарантирован только в том случае, если в нём примут участие опытные специалисты.

Советы по эксплуатации

Работа системы будет продолжительной и эффективной, если ее правильно эксплуатировать. Необходимо выполнять некоторые процедуры:

- осенью, после полного опадения листьев, необходимо прочищать водосточные лотки мягкими кистями, чтобы не повредить кабель

- рекомендуемый диапазон работы системы от -15°С до +5°С

- профилактику следует производить каждые 3 месяца. В ходе осмотра проверяется прочность креплений, восстанавливается изоляция

- в наиболее сложных местах, где возможно падение кусков льда или сосулек, кабель защищают заграждениями

Выполнение этих несложных требований обеспечит качественную и долгую службу как греющего элемента, так и всей системы в целом.